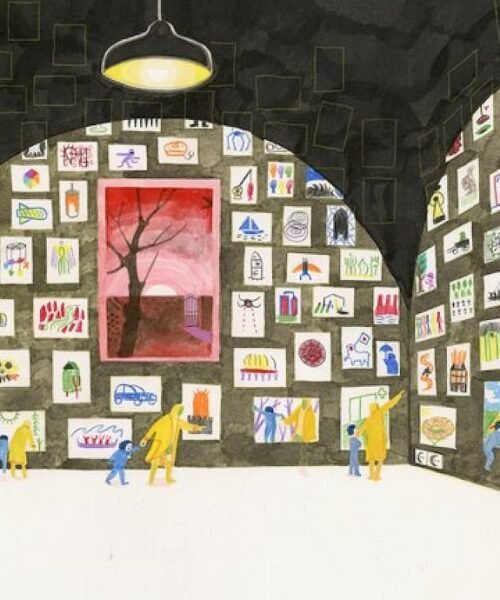

El cuadro del romántico francés Théodore Géricault titulado Retrato de un cleptómano (1822-1823) forma parte de una serie de 10 lienzos —de los que se conocen cinco— que representan diversas monomanías. Ese era el diagnóstico de un desorden mental que obsesiona al paciente de tal manera que este solo puede fijarse en una sola emoción, y el médico Étienne-Jean Georget recurrió al pintor para plasmarlo. La obra ha guiado a la artista neerlandesa Fiona Tan para presentar en una exposición, encargada por el Rijksmuseum, en Ámsterdam, cómo se percibía a las personas con problemas de salud mental en el siglo XIX, con el nacimiento de la psiquiatría. Titulada Monomanía, y abierta hasta el próximo 14 de septiembre, es la primera vez que el museo nacional de Países Bajos invita a una artista contemporánea a comisariar una muestra utilizando sus colecciones como punto de partida.

Una muestra en el museo de Ámsterdam ahonda en cómo el arte y la fotografía reflejaron los problemas de salud mental en el siglo XIX

El cuadro del romántico francés Théodore Géricault titulado Retrato de un cleptómano (1822-1823) forma parte de una serie de 10 lienzos —de los que se conocen cinco— que representan diversas monomanías. Ese era el diagnóstico de un desorden mental que obsesiona al paciente de tal manera que este solo puede fijarse en una sola emoción, y el médico Étienne-Jean Georget recurrió al pintor para plasmarlo. La obra ha guiado a la artista neerlandesa Fiona Tan para presentar en una exposición, encargada por el Rijksmuseum, en Ámsterdam, cómo se percibía a las personas con problemas de salud mental en el siglo XIX, con el nacimiento de la psiquiatría. Titulada Monomanía, y abierta hasta el próximo 14 de septiembre, es la primera vez que el museo nacional de Países Bajos invita a una artista contemporánea a comisariar una muestra utilizando sus colecciones como punto de partida.

El cleptómano de Géricault ha sido cedido por el museo belga de Bellas Artes de Gante, y es el hilo del que ha tirado Fiona Tan (Pekanbaru, Indonesia, 1966), para bucear en la colección del Rijksmuseum. Ha tratado de averiguar hasta qué punto es posible ver desde fuera lo que aflige a una persona en su interior. “Hoy diríamos que la monomanía es una psicosis aguda con un trastorno delirante, y fue un diagnóstico corriente hace unos doscientos años”, señala. La ironía es que “perdió fuelle con el tiempo en la terminología médica para pasar al lenguaje de la calle”. La idea de que las afecciones mentales podían leerse en el rostro, vertebraban el encargo del psiquiatra Georget al pintor Géricault, pero con el nacimiento de la fotografía, también en el siglo XIX, los pacientes fueron igualmente inmortalizados. “Encontré en la colección del museo unos pequeños retratos tomados en el hospital mental de la Salpêtrière, en París, y el diagnóstico escrito en cada una era monomanía”, explica Tan, frente a unos retratos en sepia de mujeres que miran a la cámara. “Para mí hay una discrepancia entre lo que se dice que padecen y lo que veo, y eso me irrita e intriga, y sigo buscando”.

Un plano del hospital parisiense, fechado hace doscientos años, cuelga junto a la galería de fotos, y puede verse que era un centro distribuido como una ciudad. “Había huerto, una iglesia, establos, lavandería… y me hace pensar en cómo debían estar allí dentro y en la percepción externa de una aflicción que deriva en clausura”, explica. Por otro lado, la distribución de la Salpêtrière revela que hacia 1820 surge la idea de que la monomanía no era un estado permanente. “Podía curarse y en los hospitales parisinos se aboga por un tratamiento algo más humano y actividades”, dice la artista. Los diagnósticos, eso sí, eran estremecedores. Había internos con manías como el “orgullo”, y problemas de “demencia”, “imbecilidad” o bien “parálisis general de los locos”. Al mismo tiempo, ella indica que solía haber más mujeres que hombres internados en este tipo de centros, y ha intentado plasmar la experiencia femenina en una época en la que las mujeres consideradas desobedientes o rebeldes corrían el riesgo de ser encerradas. Ha recreado un tocador para una mujer de clase alta, que es claustrofóbico, y ha puesto una pecera para carpas doradas, tan preciosa en su decoración como asfixiante por el poco espacio que tenían los peces para nadar. “Es una burbuja, un mundo cerrado”, que evoca los estrechos límites de la vida cotidiana de estas damas. “Pero no me olvido de una de las pacientes de Freud, que apenas se movía porque pesaban que estaba hecha de cristal”.

Tan no ha buscado un enfoque científico para reunir sus piezas, sino que trata de responder como artista y con sus propios sentimientos. Entre la selección, destaca una serie de grabados de los Disparates, realizados por Francisco de Goya cuando se recuperó de la enfermedad que le dejó sordo. Son imágenes perturbadoras de un mundo donde nada es seguro y todo parece flotar entre brujas y monstruos. “Al mismo tiempo, admiro la sátira y el humor negro del pintor, y me pregunto si, como él dice, el origen del disparate, de lo irracional y loco, está dentro de la persona o en la sociedad”, declara.

Cerca de los aguafuertes de Goya hay dos momentos que cortan la respiración. A un lado, cuelgan del techo una serie de faldones blancos de bautizo primorosamente bordados por niñas pobres. Parecen observar en su quietud y eran muy apreciados por los ladrones porque iban a parar a manos de las clases pudientes. Jornadas de doce horas, seis días a la semana, estaban destinadas a las mujeres, que debían rozar una perfección rayana en lo insano en su labor. Al otro lado hay una colección de máscaras japonesas del siglo XIX con distintas expresiones, que atraen por su belleza y duelen casi por su cercanía y realismo.

Para Taco Dibbits, director del Rijksmuseum, la sorpresa que pueda causar una propuesta de estas características es bienvenida. “Al adoptar una perspectiva intuitiva, Tan ofrece una nueva lente para abordar las colecciones de un museo”, asegura Dibbits. “Es como si el director me hubiera dado la llave del museo para que viéramos a través de mis ojos de una forma distinta”, afirma Tan. Casi al final del recorrido, y en una especie de pasillo, hay unas reproducciones digitales de carteristas arrestados durante la Exposición Universal de París, en 1889. Son las caras en primer plano de hombres y mujeres, precursoras de las fotos policiales para fichar a un detenido. Ella imagina sus historias, que pueden escucharse con auriculares, y propone al espectador que participe en el ejercicio que atraviesa su trabajo en el museo: saber si una imagen revela la personalidad del retratado.

En la despedida, presenta una obra propia que ha llamado La habitación de Janine. Es un video en blanco y negro que reproduce, en un bucle, la tarea de una mujer que lee e investiga en un espacio lleno de libros. En algunos momentos, la imagen aparece detrás de unos visillos, pero son los bordados de los mismos faldones colgantes de bautizo. Es una metáfora de este proyecto artístico que cierra con dos piezas, simbólicas y poderosas en su sencillez. Son una funda blanca de tetera, inacabada, que semeja un cerebro bordado en blanco sobre blanco. Al lado, una foto autorretrato con la cara cubierta por una de las máscaras japonesas. “Cuando hablas con alguien sano, hay intercambio. Cuando algo no marcha bien, es como si la otra persona no estuviera allí”, explica acerca de este ejercicio final de mostrarse cuando en realidad no se la ve del todo. Es la forma de subrayar que “los desórdenes mentales no se pueden separar de la sociedad” en la búsqueda de Fiona Tan.

Cultura en EL PAÍS